Lebensmittelfälschungen und die lange Geschichte des Lebensmittelbetrugs

In diesem Artikel widmen wir uns dem heiklen Thema des Lebensmittelbetrugs, das die meisten Menschen wahrscheinlich nur aus Medien kennen und das Ihnen vielleicht doch näher ist, als sie denken.Leider ist Lebensmittelbetrug in Form von Lebensmittelfälschungen trauriger Bestandteil der Lebensmittelbranche und das nicht erst in der modernen Zeit.

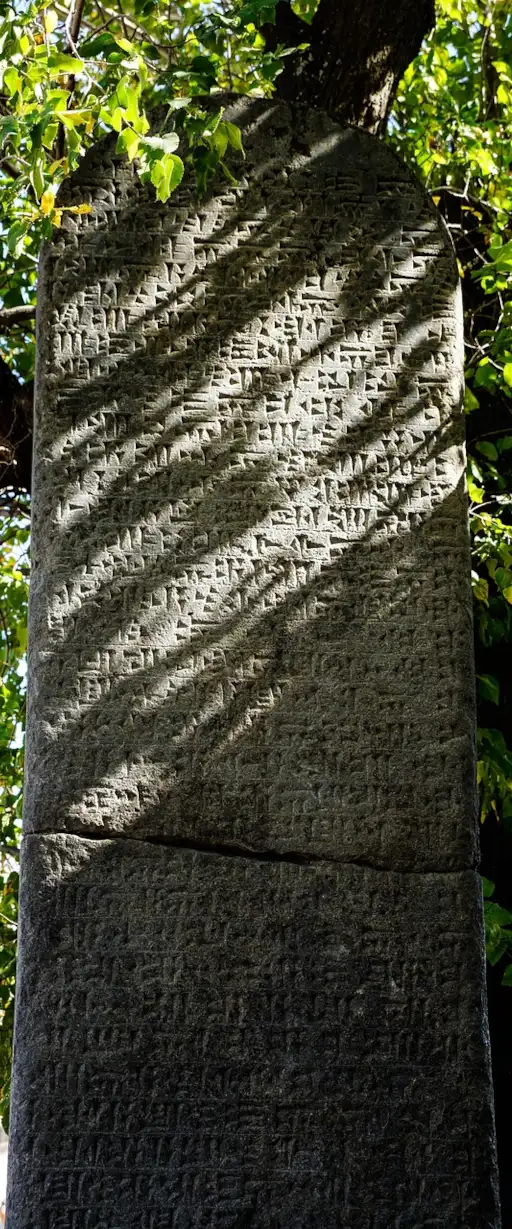

Lebensmittelbetrug ist so alt, wie die Zivilisation selbst. Bereits im alten Babylon vor etwa 3.700 Jahren wurde dieser, in einem der ältesten Gesetzestexte der Welt, dem Codex des Herrschers Hammurabi, erwähnt und unter Strafe gestellt.

Zwar können wir heute nicht mehr vollständig nachvollziehen, welchen Umfang der damalige Lebensmittelbetrug hatte, aber dass es ihn gegeben haben muss ist deutlich, denn sonst hätte man keine Gesetze dagegen erlassen.

Eine der ersten und tatsächlich nachvollziehbaren belegten Arten, da ausdrücklich im Gesetzestext erwähnt, muss wohl die Abgabe von zu geringen Mengen an Bier, andere Übersetzungen sprechen auch von Wein, im Verhältnis zur Bezahlung gewesen sein. Ausdrücklich erwähnt ist im Gesetzestext außerdem das Strecken oder Panschen von Bier.

So heißt es im § 108 des Codex Hammurabi:

„Gesetzt, eine Bierschenkin hat als Bezahlung des Bieres Getreide nicht angenommen, nach dem großen Gewicht Geld angenommen. und (oder) den Wert an Bier geringer gemacht im Verhältnis zu dem Wert des Getreides, so wird man jene Bierschenkin überführen und ins Wasser werfen.“

Mit „den Wert an Bier geringer gemacht“ ist die Verdünnung mit Wasser gemeint und dies war damals tatsächlich nicht nur ein Problem, weil der Kunde nicht das bekam, wofür er bezahlte, Bier zählte wie Brot als Grundnahrungsmittel, vielmehr ging es bei dieser Vorschrift auch um Lebensmittelsicherheit, denn Wasser war nicht immer genießbar und konnte ein potentiell unsicheres Lebensmittel sein.

Die Keilschrift - ein Werkzeug für die Warendokumentation

Niedergeschrieben wurde der Codex Hammurabi in der sogenannten Keilschrift. Dies ist deshalb bemerkenswert, da die Keilschrift ursprünglich ein rein administratives Werkzeug war, die vor allem in der Wirtschaft, Religion und dem Steuerwesen zu Einsatz kam.

Da ein Großteil der damaligen Wirtschaft auf der Landwirtschaft basierte, beruhte natürlich auch der Handel zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Kaufen und Verkaufen von Lebensmitteln.

Um diese zu katalogisieren, wurde an den gehandelten Waren eine Tontafel mitführt, in die, mit Hilfe eines Holzgriffels, keilförmige Zeichen in den noch weichen Ton gedrückt wurden.

Auf diese Weise konnte man nachvollziehen, welche Ware und Stückzahl vorhanden waren. Eine Art frühes Register, die es auch erlaubte, Warenströme nachzuvollziehen.

Fälschungssicher war diese Dokumentation natürlich keineswegs.

Dem Kodex Hammmurabi ähnliche Vorschriften, die zum einen der Lebensmittelsicherheit dienten und zum anderen dem Betrug vorbeugen sollten, wurden später auch in hebräischen Schriften niedergeschrieben, welche später von den Christen im alten Testament adaptiert wurden.

So heißt es in Levitikus 7,24:

"Das Fett eines verendeten oder zerrissenen Tieres kann zu jedem Zweck verwendet werden, doch essen dürft ihr es auf keinen Fall."

Zwar wusste man damals noch nicht, dass Bakterien hinter Fäulnisprozessen stehen, aber dass es bekannt war, dass verdorbenes Fleisch Krankheiten hervorruft, lässt sich aus dieser Textstelle dennoch ableiten.

Weiterhin heißt es in Deuteronomium, Kapitel 25 13-15

"13: Du sollst in deinem Beutel nicht zwei verschiedene Gewichte haben, ein größeres und ein kleineres.

14: Du sollst in deinem Haus nicht zwei verschiedene Efa (Hohlmaß für Getreide) haben, ein größeres und ein kleineres."

Auch hier sollte also dem Lebensmittelbetrug ein Riegel vorgeschoben werden.

Lebensmittelbetrug im alten China

Natürlich gab es auch in anderen Teilen der Welt Fälle von Lebensmittelbetrug und den Versuch wirksame Gegenmaßnahmen zu treffen.Aus China beispielsweise gibt es Berichte aus Zeiten der Zhou Dynastie(1046–256 v. Chr.), die von Vorschriften und Maßnahmen gegen Lebensmittelbetrug handeln.

So wurden diverse Vorschriften im sogenannten "Buch der Riten" wiedergegeben, z.B., dass es verboten ist, unreife Früchte auf dem Markt zu vertreiben.

Die Einhaltung dieser Vorschriften wurde selbstverständlich auch kontrolliert. So gab es auf den Märkten Mitarbeiter, die speziell dafür bestimmt waren die Herstellung gefälschter Produkte und die Täuschung von Käufern zu verhindern.

Während der Tang Dynastie (618–907) wurden Lebensmittel die Vergiftungen hervorrufen konnten verbrannt und Händler die mit dertigen Produkten aufgegriffen wurden, hatten harte Strafen zu befürchten. Diese Bestrafungen reichten von Peitschenhieben über Verbannungen bis hin zur Todesstrafe für den Fall, dass das Opfer an der Lebensmittelvergiftung gestorben ist. Später während der Ming und Qing Dynastien (1368–1911) wurden durch Lebensmittel ausgelöste Todesfälle mit Mord und Totschlag gleichgesetzt

Mehr über die Dynastien Chinas erfahren Sie in der folgenden ZDF-Doku.

Süßes Gift in süßem Wein im Rom der Antike

Die aber wohl am besten dokumentierten Fälle von Lebensmittelvergiften oder Lebensmittelfälschungen in der Antike stammen aus dem alten Rom.Besonders gravierend ist hierbei ein Sachverhalt, der sich nicht nur über Jahrhunderte, sondern gar über Jahrtausende hinzog, seinen Ursprung bereits im alten Griechenland hatte und von den Römern zu einer unheilvollen Blüte kultiviert wurde.

Hierbei handelt es sich um eine fortlaufende Bleivergiftung durch Weine bzw. weinhaltige Getränke.

Kurioserweise fand diese ihren Ursprung sogar im Gedanken der Lebensmittelsicherheit.

Wasser war zur damaligen Zeit oft ein unsicheres Produkt, da man anders als heute keine Kläranlagen bzw. Anlagen zur Wasseraufbereitung hatte. Aus Flüssen oder Seen entnommenes Wasser war oft mit Bakterien kontaminiert, da Abwässer dort einfach hineingeleitet wurden. Wenn also nicht gerade frisches Quellwasser zur Verfügung stand, war vom Genuss von Wasser eher abzuraten.

Abhilfe schaffte hier in der Regel Wein, der aufgrund der alkoholischen Gärung in der Regel problemlos getrunken werden konnte, ohne dass sich der Konsument eine akute Lebensmittelvergiftung zuzog.

Nun wissen wir heute selbstverständlich um die negativen Folgen von dauerhaften Alkoholkonsum, doch Alkohol war in der Regel nicht das einzige Gift, dass in römischen Weinen enthalten war.

So ist bekannt, dass bereits vor über 4.000 Jahren Most in Töpfen aus Blei gekocht wurde, um diesen zu reduzieren und daraus einen Zuckersirup herzustellen. Dieser wurde in verschiedenen Reduktionsstufen hergestellt. Carenum, was 2/3 des ursprünglichen Volumens entsprach. Defrutum entsprach der Hälfte des Ursprungsvolumens und sapa machte nur noch ein Drittel aus.

Das konzentrierte Endprodukt sapa war allerdings nicht nur wegen des natürlich enthaltenen Fruchtzuckers unglaublich süß, sondern enthielt aufgrund des Herstellungsprozesses noch eine weitere zuckersüß schmeckende Zutat, das krebserregende und neurotoxische Blei(II)-acetat, welches sich durch den Kochprozess im Bleitopf bildete.

Der dadurch entstehende sapa wurde teilweise zum Süßen von Speisen verwendet. Die Hauptaufgabe war allerdings das Süßen und die zusätzliche Haltbarmachung von Weinen.

Vor allem bei wohlhabenderen Bevölkerungsschichten kam sapa wohl reichlich zum Einsatz, was natürlich zu einer schleichenden Bleivergiftung mit den entsprechenden Symptomen führte.

Zwar stand Blei zwischendurch sowohl in Griechenland als auch in Rom durchaus in Verdacht giftig zu sein, dennoch ging sein Gebrauch unvermittelt weiter, teilweise bis ins 18. Jh.

Die ersten Verbote von sapa ergingen im 15. Jh. in Spanien und Frankreich.

Andere Fälle von Bleivergiftungen durch Getränke traten im 17. und 18 Jh. in England durch Blei-belasteten Wein und Cider (die sogenannte Devonshire Kolik) und in den nordamerikanischen Kolonien durch bleibelasteten Rum auf, wogegen durch die Massachusetts Bay Kolonie in 1723 eine Verordnung erlassen wurde, die der Lebensmittelsicherheit dienen sollte und die untersagte, dass die Destillation von Rum oder anderen hochprozentigen alkoholischen Getränken in bleihaltigen Gefäßen bzw. Leitungen stattfinden durfte.

Im alten Rom gab es aber nicht nur unabsichtliche Fälle von unerwünschten Zusätzen im Wein. Wein wurde damals offensichtlich im großen Stil verschnitten, mit der Absicht den Gewinn zu maximieren.

Hiervon zeugen Berichte von Plinius dem Älteren, einem römischen Gelehrten, der in seiner 37-bändigen Enzyklopädie „Naturalis historia“ unter anderen davon berichtet , mit welchen Mitteln Weine verändert wurden.

So heißt es in einem der Bände:

„Die Sitten der Zeit sind so, dass nur der Name eines Jahrgangs verkauft wird, während die Weine in dem Moment verfälscht werden, in dem sie in den Bottich kommen.“

Er beschreibt weiterhin, wie vielfältig die Verfälschungen des damaligen Weins waren.

Die einfachste Verschnittweise war natürlich die Verdünnung mit Wasser, die teilweise bis zu einem Verhältnis von 20:1 stattgefunden haben sollen.

Aber anscheinend wurde nicht nur Quellwasser sondern sogar Meerwasser zum Verdünnen genutzt, wobei dies aufgrund des Geschmacks sicherlich schnell aufgefallen sein dürfte.

Besonderes Missfallen erregten bei Plinius aber wohl Weine aus Gallien, da diese wohl vor allem durch die Nutzung von Kräutern in großem Stil Farb- und Aromaveränderungen erfuhren. Nachzulesen in "A history of the adulteration of food before 1906" von F. Leslie Hart

Reife Weintrauben - kurz vor der Ernte

Es gab also schon zu antiken Zeiten Fälle von Etikettenschwindel, grobe Fälschungen von Lebensmitteln und Fälle von Verbrauchergefährdung durch unsachgemäßen Umgang mit Lebensmitteln.

Natürlich waren derartige Vorfälle von Lebensmittelbetrug nicht auf die damalige Zeit beschränkt, sondern wurden im Laufe der Zeit, auch durch veränderte Ernährungsgewohnheiten und bessere technische Hilfsmittel eher vielfältiger.

Das Mittelalter - So schlecht wie sein Ruf?

In dem der Antike folgenden Frühmittelalter, wurden die Zustände also nicht eben besser, sondern vielfach wahrscheinlich eher schlechter, wozu leider auch die zunehmenden Spezialisierung von Gewerben beitrug und neue Möglichkeiten des Lebensmittelbetrugs schuf.In Europa wurden beispielsweise das Müller- und Bäckerhandwerk zunehmend populärer. Während die ursprüngliche Ernährung der Bevölkerung zum Beispiel noch im 10. Jahrhundert vornehmlich aus Getreidebreien bestand, die man im eigenen Hause selber zubereiten konnte, war dies mit Brot natürlich nicht so einfach.

Hierzu benötige man einerseits ein geeignetes Mahlwerkzeug zur Produktion von feinem Mehl, welches anschließend natürlich auch gebacken werden musste.

Beides war in der durchschnittlichen Bevölkerung nur mühselig und nur mit simplen Mitteln möglich, denn sowohl gemauerte Brotbacköfen als auch Mühlen hatten sich auch aus Kostengründen noch nicht großflächig durchgesetzt. Getreide wurde daher in der Regel mit Mörsern zerkleinert und das daraus entstandene grobe Mehl wurde in Form von Fladen in Tontöpfen auf offener Glut gebacken. Sauerteigbrote bzw. Brote die in Form eines Laibs gebacken wurden, waren zu diesem Zeitpunkt eher unbekannt und hatten sich ebenfalls noch nicht etabliert.

Dies änderte sich bis zum 13. Jahrhundert, denn bis dahin hielten sowohl gemauerte Brotbacköfen als auch Mühlen in der breiten Fläche Einzug. Zu Beginn waren es vor allem Mönche in Klöstern denen derartige Öfen zur Verfügung standen und die das Mühlenhandwerk praktizierten. Auch Dorfgemeinschaften nutzten teilweise gemeinsam einen Ofen oder eine Mühle, welche in der Regel einem Grundherren gehörte und auch unter dem sogenannten Mühlenzwang standen.

Das heißt, die Bauern durften Ihr Getreide nur in einer bestimmten Mühle mahlen lassen und mussten den Müller dafür in Form von Geld oder Getreide entlohnen, welcher dann wiederum Pacht an den Grundherren zahlen mussten.

Am historischen Beispiel der Aspermühle lässt sich dies sehr gut nachvollziehen, denn auch diese war ursprünglich dem naheliegenden Kloster Graefenthal angegliedert und durfte ursprünglich nur für dessen Bewohner mahlen. Dies lässt sich noch einmal detailliert in unserem Artikel über die Geschichte der Aspermühle nachlesen.

Aspermühle um 1920

Mit der Auslagerung der Mehlproduktion und Brotherstellung stieg natürlich das Risiko des Lebensmittelbetrugs und so hatten Müller leider über lange Zeit einen weniger guten Ruf. Während man heutzutage Mühlen in der Regel mit ehrlichem Handwerk und hochwertigen gesunden Lebensmitteln in Verbindung bringt, sagte man den Müllern zur damaligen Zeit oft allerlei unrühmliche Dinge nach.

Hierbei war das Verhältnis zum Müller aber deutlich ambivalent, denn ein Müller zählte zu den absolut unverzichtbaren Personen in einer Gesellschaft, da er die Lebensmittelversorgung sicherstellte. Ohne Mehl, welches die Grundlage für das sprichwörtlich tägliche Brot bildete, wäre es in der Bevölkerung schnell zu Hungersnöten gekommen. Somit hatte der Müller natürlich spezielle Rechte. Einerseits galt für ihn weder Feierabend- und Feiertagsgebot, was wiederum als unchristlich galt, und andererseits und viel wichtiger musste, beziehungsweise durfte, ein Müller nicht in den Krieg ziehen.

Dies allerdings war nicht nur von Vorteil, denn ihm blieb damit die Waffenehre verwehrt, was ihn in den Augen der Bevölkerung unehrlich machte.

Dies ging weiterhin einher mit der Tatsache, dass Müller im Mittelalter als nicht zunftfähig galten und bei Hinrichtungen den Henkern, welche ebenfalls als unehrlich galten und zunftlos waren, die Galgenleitern stellten. Dies endete erst mit Reichspolizeiordnung 1548 bzw 1577 als Müller für zunftfähig und damit ehrlich erklärt wurden.

So hatten Müller nun aus beschriebenen Gründen keinen leichten Stand in der Gesellschaft. Doch damit nicht genug. Da Mühlen oft exklusiv außerhalb des Dorfes standen, da sie zum Laufen entweder einen exponierten windigen Standort oder einen Standort direkt am Fluß benötigten, standen natürlich auch ihre Betreiber die Müller oft außerhalb der Dorfgemeinschaft. Dies führte dazu, dass in der abergläubischen und wenig gebildeten Gesellschaft des Mittelalters allerlei Gerüchte über die Mühlenbetreiber entstanden.

Eines der prominentesten und hartnäckigsten Gerüchte dürfte wohl gewesen sein, dass sich die Müller vom angelieferten Mahlgut etwas abzweigten.

Dies macht auch Sinn, denn zum einen stand dem Müller für das Mahlen natürlich ein Lohn in Form von einem Sechzehntel je vermahlenem Scheffel zu.

Zum anderen war der Müller pachtpflichtig und musste zusätzlich für den Landesherren, dem die Mühle gehörte, den Zehnten eintreiben, welcher zusätzlich vom angelieferten abgezogen wurden.

Um hierbei die korrekten Mengen festlegen zu können musste man natürlich rechnen können, was in der mittelalterlichen Ständegesellschaft sicherlich nicht alltäglich war, da Bildung eher dem Klerus und den Adligen vorbehalten war.

Diese Situation bot natürlich allerlei Raum für Spekulation, ob die Mengen die abgerechnet wurden auch den Mengen entsprachen die dem Müller zustanden und natürlich bot dies dem Müller auch Raum zum Betrug, da seine Kunden es nicht zwangsläufig überprüfen konnten.

Alte Windmühle im Freilichtmuseum Riga

So wurden in Georg Paul Hönns 1721 erschienenem Betrugs-Lexikon angebliche Fälle von Betrügereien aufgeführt.

Er listet auf, dass Müller mit verschiedenem Maß gemessen haben sollen. Einem größeren Maß um die Eingangsmengen aufzuführen und einem kleineren Maß für die Ausgangsmengen.

Darüber hinaus gibt er an, dass die Müller versteckte Beutel und Kästen mit doppeltem Boden führten, in dem sie entwendetes Mehl versteckten.

Auch ihr Vieh sollen Müller angeblich mit fremden Getreide gefüttert haben.

Was genau und im welchem Umfang solche Praktiken tatsächlich auf der Realität beruhten, ist leider nicht überliefert und vieles davon dürfte eher in den Bereich Hören-Sagen zu verordnen sein, denn je reißerischer eine Geschichte daherkommt, desto besser verkauft sie sich. Das galt damals sicher noch mehr als heute.

Das es aber bei einigen Müllern eventuell doch zu Unehrlichkeiten gekommen sein kann, belegen die die 1804 erschienene Mühlenordnung, in welcher die Grundregeln für Müller niedergeschrieben wurden.

In dieser Ordnung wurden unter anderem die Maße und Gewichte geregelt, die ein Müller zu nutzen hatte, das Mahlgeld welches er von seinen Kunden nehmen durfte und auch wie er sich gegenüber seinen Kunden zu benehmen hatte. Der letzte Punkt umfasste unter anderem, dass in der Mühle kein Vieh zugegen sein durfte, damit kein Getreide gefressen wurde, das Kunden sich bis zum Ende des Mahlvorganges in der Mühle aufhalten durften und das die Mühlen sauber und ordentlich zu halten waren.

Diese Regelungen trugen sicher auch dazu bei, dass sich das Image des Müller und der Mühlen generell heutzutage stark zum positiven gewandelt haben und Mühlen oft als Inbegriff für gesunde Ernährung stehen.

Ein anderes auf Getreide basierendes Produkt, welches wie bereits beschrieben auch damals schon weithin bekannt war und konsumiert wurde und welches heutzutage mit dem wohl bekanntesten Lebensmittelgesetz der Welt in Verbindung gebracht wird, ist selbstverständlich das Bier.

Bier als Grundnahrungsmittel - weitverbreitet aber auch gesund?

Dieses dürfte allerdings nicht mit dem Bier wie wir es heute kennen vergleichbar gewesen sein. Die Gründe hierfür waren vielfältig.Deutschland, so wie wir es heute kennen, gab es noch nicht, vielmehr war das heute Gebiet Deutschlands Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und und beinhaltete als Maximum wahrscheinlich um die 300 souveräne Staaten, mit eigener Gesetzgebung.

Dies allein macht deutlich, dass an eine einheitliche Lebensmittelgesetzgebung nicht zu denken war. Die nachfolgende ZDF-Doku zeigt noch einmal eine Zusammenfassung über die Geschichte des Bierbrauens.

Anfänglich gab es für das Brauen von Bier keinerlei gesetzliche Grundlagen und schon überhaupt kein einheitliches Reinheitsgebot, wie wir es heute kennen. Somit fanden sich im Bier, welches als Grundnahrungsmittel galt vielerlei Zutaten, die heute eher seltsam anmuten.

Die als „Grut“ bezeichnete Kräutermischung variierte je nach Region und enthielt zum Beispiel Gagel, Schafgarbe, Kümmel, Wachholder oder Fichtenspitzen, um dem Bier einen charakteristischen Geschmack zu verleihen. Diese Biermischungen waren weithin verbreitet und beliebt.

Allerdings fanden sich in den Mischungen oft nicht nur geschmacksverändernde Zusätze, sondern auch Inhaltsstoffe die einen deutlichen Einfluss auf die Gesundheit und Psyche der Menschen hatten.

So wurden beispielsweise Tollkirschen, Schlafmohn, Wermut, Sumpfporst und andere psychoaktive bzw. giftige Substanzen von den mittelalterlichen Bierbrauern beigemischt um die Wirkung des Biers zu verstärken.

Auch Kreide oder Ruß kamen zur Farb- oder Geschmacksveränderung zum Einsatz.

Die Folgen für die Konsumenten dürften bei diesen Zusätzen eher weniger erfreulicher Natur gewesen sein.

Das Reinheitsgebot - Verbraucherschutz oder cleveres Marketing?

Somit war es unabdingbar Regularien für die Herstellung von Bier zu erlassen und nach und nach setzten sich in den Kleinstaaten die ersten Reinheitsgebote durch.Eine der ersten Städte und somit Vorreiter in der Regulation der Braukunst war Mitte des 12. Jahrhunderts Augsburg, gefolgt von Nürnberg Anfang des 14. Jahrhunderts. Im Laufe des Jahrhunderts folgten weitere Städte wie Weimar und München.

Dies hatte aber nicht nur den Schutz der Gesundheit als Grundlage sondern auch handfeste wirtschaftliche Aspekte, denn einige der in den Grut-Mischungen vorhandenen Kräuter waren in Bayern nicht vorhanden und Reinheitsgebote waren somit natürlich absolut werbeträchtig.

Zusätzlich begann im 14. Jahrhundert die sogenannte kleine Eiszeit, die die bis dahin relativ stabile Landwirtschaft vor Probleme stellte und für Missernten und damit Hunger sorgte.

Da Weizen und Roggen als hochwertiger galten, hauptsächlich zum Brotbacken verwendet werden sollten und um Hungersnöten vorzubeugen, sollte zum Bierbrauen nur noch Gerste zum Einsatz kommen.

Hierbei hatten die bayrische Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X., bei der 1516 erlassenen Landesordnung, die als als Vorläufer des bayrischen Reinheitsgebots von 1918 gilt, allerdings auch die Staatskasse im Blick, denn wo vorher alle möglichen Zutaten im Bier landeten, durfte nun nur noch hauptsächlich Gerste verwendet werden und die war schließlich steuerpflichtig. Der nach dem neuen Reinheitsgebot gebraute Gerstensaft, füllte also so ganz nebenbei nicht unerheblich die Staatskasse.

Belgisches Bier - nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut, aber ganz sicher lecker.

Während man den Qualitätsproblemen beim Bier in den folgenden Jahrhunderten zumindest halbwegs Herr wurde, war dies bei den meisten anderen Lebensmitteln leider in der Regel nicht der Fall.

Der Tod aus dem Kochtopf - Lebensmittelfälscher ohne Skrupel

Eine der ersten wirklich dokumentierten Arbeiten zu Lebensmittelfälschungen war das 1820 in London erschienene Buch „A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons“ des deutschen Chemikers Friedrich Accum. Die deutsche Übersetzung „Von der Verfälschung der Nahrungsmittel und von den Küchengiften“ erschien ein Jahr später in Deutschland.In diesem Buch listete Accum nicht nicht nur die Lebensmittel auf die verfälscht wurden, sondern gibt auch an, auf welche Weise dies geschah, wie gesundheitsschädlich die einzelnen Lebensmittel waren und wie man die Verfälschungen erkennen konnte.

Die Methoden die er für die Erkennung der Lebensmittelfälschungen nutzte, reichten von mikroskopischen Untersuchungen, über das Messen physischer Eigenschaften, wie Dichte und Farbe, hin zu chemischen Untersuchungsmethoden.

Ein besonderes Augenmerk legte auch Accum auf die Verfälschungen von Mehl und Brot. So findet man in seinem Buch eine Anleitung, wie man mit der Hilfe von Kaliumchlorat Brot zersetzen kann und dann mit diversen anderen chemischen Mitteln untersuchen kann, ob dem ursprünglichen Brotteig Schwefelsäure, Alaun oder Pottasche zugesetzt worden waren.

Besonders Alaun wurde während des viktorianischen Zeitalters vielfältig dem Brot hinzugefügt, um das Aussehen des Teigs zu optimieren und um dafür zu sorgen, dass dieser mehr Wasser enthält.

Da Alaun auch Aluminium enthält, kann man sich leicht denken, dass dies der Gesundheit nicht förderlich gewesen ist.

Natürlich wurde nicht nur Brot verfälscht. So berichtet er des Weiteren von einer Frau, die vom Genuss mit Kupfersulfat eingefärbter Gurken krank wurde und letztendlich davon verstarb.

Zum Färben von Käse wurde anscheinend gerne Zinnober, welches chemisch gesehen Quecksilbersulfid darstellt, und Mennige, also eine aus Blei(II,IV)-oxid bestehende Rostschutzfarbe, verwendet.

Beides also 2 hochtoxische Substanzen, die in Lebensmitteln eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben und dennoch skrupellos verwendet wurden, um Verbrauchertäuschung zu begehen.

Diese Berichte wurden auch von anderen Autoren bestätigt und sogar noch ausführlicher behandelt.

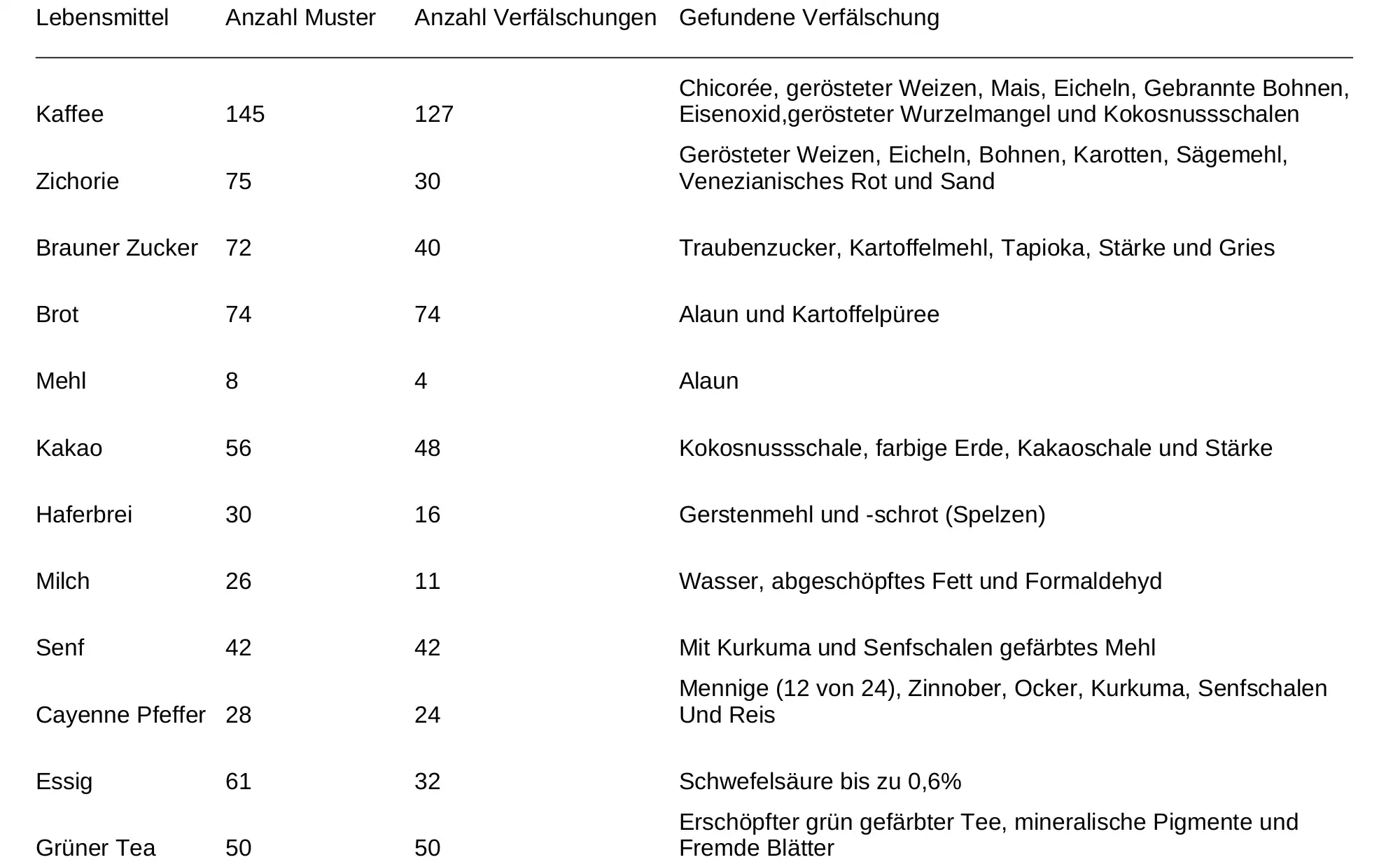

So wurden zwischen 1851-1854 vom Chemiker Arthur Hill Hassall eine Reihe von Artikeln im auch heute noch existierenden medizinischen Journal „The Lancet“ veröffentlicht, die schließlich 1855 im Buch „Food and Its Adulterations“, auf deutsch „Lebensmittel und ihre Verfälschungen“ mündeten, in denen er eine ganze Reihe von Grundnahrungsmitteln auflistet, die er untersucht hatte und die Verfälschungen unterlegen waren

Wie man der nachfolgenden Tabelle entnehmen kann, welche eine Zusammenfassung der der gefundenen Fälschungen darstellt, waren Lebensmittelfälschungen gängiger Alltag und Verbraucher konnten sich diesen in der Regel nicht entziehen.

Diese Tabelle basiert auf "Lebensmittel und ihre Verfälschungen", wobei die zweite Spalte die Anzahl der in ganz London entnommenen Stichproben angibt, die dritte Spalte die Anzahl der Proben, die positiv auf einen oder mehrere Verfälschungsstoffe getestet wurden, und die vierte Spalte die Art der gefundenen Verfälschungsstoffe.

So waren alle getesteten Brote mit Alaun gestreckt, alle getesteten Grüntees mit Blättern von Fremdpflanzen und Pigmenten und alle Senfproben mit Gelbwurz und Hülsen von Senfkörnern gestreckt.

Ein Großteil des Kaffees und Kakaos wurde mit Erde, Stärke, geröstetem Weizen, gerösteter Zichorienwurzel (Muckefuck), geröstetem Eichelmehl und vielen anderen Beimischungen gestreckt. Die älteren Leser werden sich eventuell an Muckefuck noch erinnern.

Auch Milch, Haferbrei und andere Lebensmittel wurden fleißig verfälscht.

Diese und andere Untersuchungen führten 1860 schließlich dazu, dass das britische Parlament den „Food and Drugs Act“ verabschiedete, der zunächst nur halbherzige Abhilfe schaffte und daher 1862 und 1872 nachgeschärft wurde, was schließlich dazu führte, dass es bis zum Jahr 1875 bereits 1.500 Verurteilungen gab. Außerdem wurde das bisherige Gesetz in 1875 durch den "Sale of Food and Drugs Act" abgelöst.

Leider standen die anderen europäischen Länder und die USA den Zuständen in Großbritannien in nichts nach, denn auch hier wurde gestreckt und gefälscht, was das Zeug hielt.

Ein sehr bedeutender Fall, der sogenannte "Swill milk scandal" ereignete sich beispielsweise in den 1850ern im Staat New York. Hier wollten sich diverse Brauer und Brenner den Umstand zunutze machen, dass das zur Alkoholherstellung genutzte Getreide noch Nährwert hatte und bauten in unmittelbarer Nähe ihrer Produktionsstätten Milchfarmen auf, in denen Kühe in Stadtställen ohne Auslauf und Tageslicht gehalten wurden und als Futter die Gärreste zu fressen bekamen. (siehe nachfolgendes Video)

Die daraus entstehende Milch war von derart schlechter Qualität und und wurde darüber hinaus noch mit Gips und anderen Zusätzen gestreckt, dass sie für gehäufte Durchfallraten bei Kleinkindern sorgte und schließlich den Tod von etwa 8.000 Kindern zur Ursache hatte.

Die Verhältnisse auf dem Lebensmittelmarkt waren also eher gruselig und von echtem Verbraucherschutz war man noch meilenweit entfernt.

Lebensmittelbetrug und Lebensmittelfälschungen in der Moderne

Doch wie verhält sich dies eigentlich heutzutage und was können Verbraucher vom Verbraucherschutz und der Qualität der Lebensmittel erwarten?Als erstes würde man an dieser Stelle davon ausgehen, dass es heutzutage in der EU eine einheitliche Festsetzung gibt, worum es sich bei Lebensmittelbetrug handelt.

Doch weit gefehlt. Auf der Seite der EU-Kommission selbst findet sich folgender Satz.

„Die EU-Rechtsvorschriften enthalten keine Definition des Begriffs „Betrug“ in der Lebensmittelkette.“

Stattdessen gibt es die folgenden 4 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man von Betrug sprechen kann:

Verstoß gegen EU-Vorschriften: Verstoß gegen eine oder mehrere Vorschriften der EU-Rechtsvorschriften zur Lebensmittelkette gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/625.

• Täuschung der Kunden: Irgendeine Form der Täuschung der Kunden/Verbraucher (zum Beispiel: veränderte Farbgebung oder veränderte Etiketten, die die wahre Qualität oder, im schlimmsten Fall, sogar die Art eines Produkts verbergen). Darüber hinaus kann das irreführende Element auch ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen, da einige der tatsächlichen Eigenschaften des Produkts verborgen sind (z. B. bei nicht deklarierten Allergenen).

• Unzumutbarer Vorteil: die betrügerische Handlung bringt dem Täter einen direkten oder indirekten wirtschaftlichen Vorteil.

• Absicht: Geprüft, wenn eine Reihe von Faktoren gute Gründe dafür liefern, dass bestimmte Verstöße nicht zufällig sind, wie z. B. die absichtliche Substitution eines hochwertigen Inhaltsstoffs durch einen minderwertigen Inhaltsstoff, anstatt eine versehentliche Kontamination aufgrund des Produktionsprozesses.

In Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/625 finden sich dann die Bereiche, in denen man mutwillig einen Verstoß begehen müsste.

Zu diesen gehören unter anderen Lebensmittelsicherheit, Futtermittelsicherheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tiergesundheit und Tierschutz, Verwendung von Pestiziden, Produktion und Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln und geschützte geografische Bezeichnungen.

Dies ist natürlich erst einmal etwas wage. Auf der Seite des „Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit“ finden sich diesbezüglich ein paar konkret Beispiele, wie man der nachfolgenden Grafik entnehmen kann.

Grafik vom Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Hieran kann man leicht erkennen, dass die Materie sehr komplex und umfangreich und durch die Behörden nur schwer zu überwachen ist.

Es verwundert daher nicht, dass die EU in den letzten Jahren auch immer wieder durch Lebensmittelskandale aufgefallen ist.

So werden sich die meisten Verbraucher sicher noch an Fälle wie die Dioxin in Eiern, Pferdefleisch in Lasagne, Legionellen in Brauerreiabwässern, keimbelasteter Wurst oder den Ehec-Ausbruch durch Bockshornsprossen erinnern. Dies waren natürlich bei weitem nicht die einzigen Vorfälle und sicherlich auch nicht die letzen.

Einige Konsequenzen sind aus den vorliegenden Vorfällen in der Eu und den Mitgliedsländern bereits gezogen worden.

Bereits vor den Skandalen wurde das Euroropäische Schnellwarnsystem „Rapid Alert System for Food and Feed“ kurz RASFF aufgebaut, welches einem schnellen Informationsaustausch und auch der Verbrauchertransparenz dient. Die Datenbank ist öffentlich abrufbar und natürlich auch von Verbrauchern einzusehen.

Hier können sich diese ein Bild von vergangenen und aktuellen Lebensmittelproblemen machen

Des weiteren wurde beispielsweise 2013 das EU Agri-Food Fraud Network aufgebaut, das in Zusammenarbeit mit dem EC Knowledge Centre for Food Fraud and Quality, dem European Anti-Fraud Office (OLAF) und der European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) dazu dient greenzübergreifend Informationen zu sammeln, auszutauschen und damit Lebensmittelbetrug aufzudecken

Das FFN gibt außerdem monatliche und jährliche Newsletter heraus, die über die Arbeiten, Funde und Fortschritte der Einheit berichten.

Speziell in Deutschland wurde zusätzlich das „Nationale Referenzzentrum für authentische Lebensmittel“, welches am Max Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, angesiedelt ist, ins Leben gerufen.

Dessen Aufgaben und Kompetenzen bestehen in der Sammlung und Weitergabe von Fachwissen, dem Aufbau einer Datenbank mit Analyseergebnissen von authentischen Referenzproben und der Kalibrierung von Analysemethoden und daraus folgend der Kontrolle von Lebensmittelechtheit in Bezug auf dessen Herkunft, den Herstellungsprozess, die Bestandteile und angegebenen Tier-/Pflanzen-Arten und -Sorten.

Diese Maßnahmen sind definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein Informationsaustausch kann nur mit Informationen stattfinden, die bereits gesammelt wurden, wofür das notwendige Personal benötigt wird und genau daran fehlt es auch Jahre nach den ganzen Skandalen immer noch.

Bundesweit fehlen mindestens 1.500 Lebensmittel-Kontrolleure und ein Kontrolleur ist für etwa 400 Betriebe zuständig. Da hierunter auch Großbetriebe fallen, in denen die Kontrolle eben auch länger dauert, kann man sich leicht ausrechnen, dass die meisten Betriebe höchstens einmal im Jahr kontrolliert werden können und viele vorgesehene Kontrollen komplett entfallen. Teilweise erreichen die Ausfallquoten hierbei bis zu 80 Prozent,

Somit überrascht es nicht, dass es nach wie vor eine hohe Rate an hygienebezogenen Mängeln und leider auch an Verfälschungen gibt.

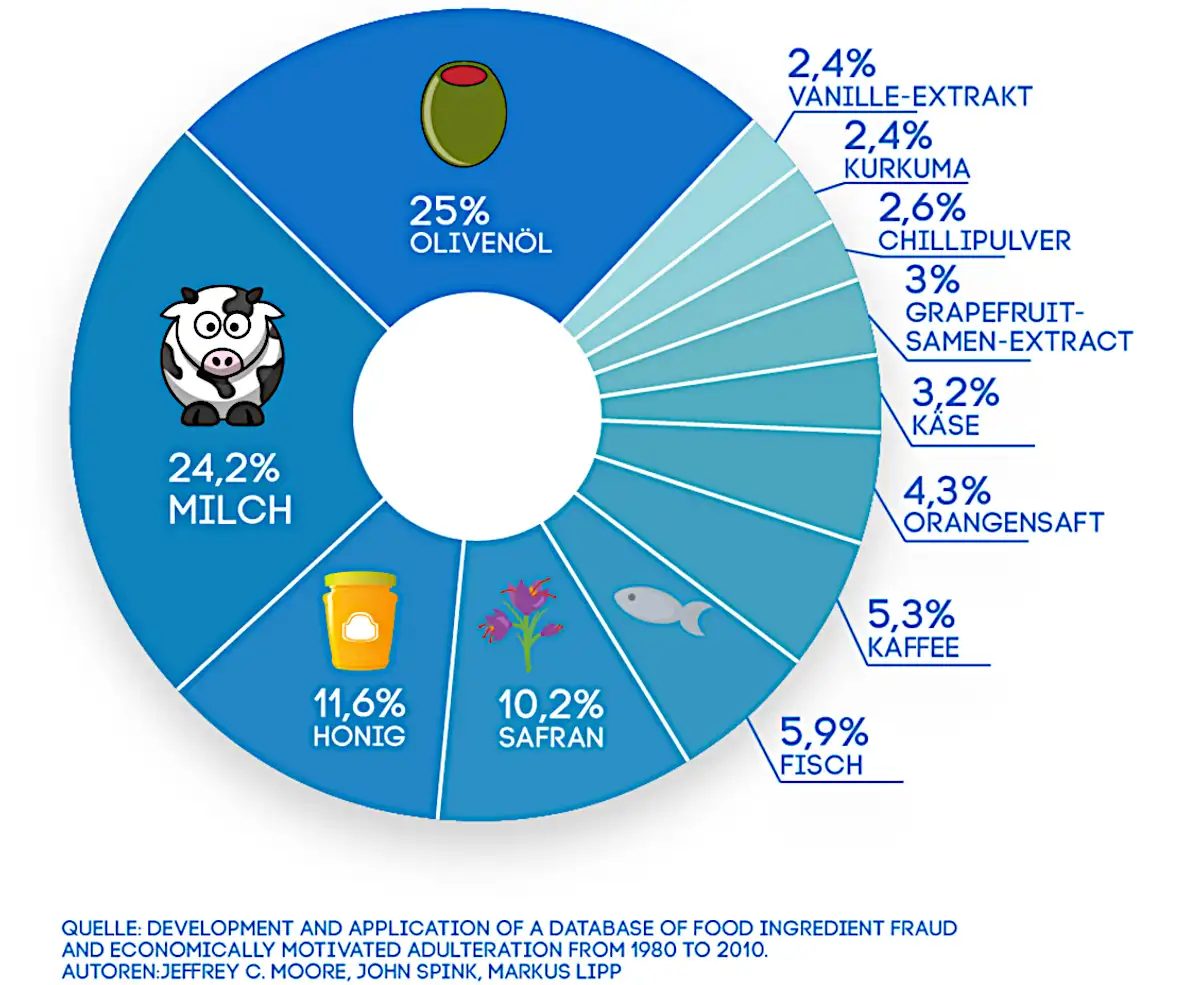

Die nachfolgende Grafik zeigt noch einmal, welche Lebensmittel besonders häufig Verfälschungen unterlegen sind.

Zwei von diesen, Honig und Olivenöl, wollen wir uns daher einmal genauer ansehen.

Wir beginnen mit dem aktuellen Sorgenkind, das uns ganz besonders am Herzen liegt und das 2024 Europaweit für traurige Schlagzeilen gesorgt hat, dem Honig.

Die deutsche Honigverordnung definiert Honig wie folgt:

Honig ist der natursüße Stoff, der von Honigbienen erzeugt wird, indem die Bienen Nektar von Pflanzen oder Sekrete lebender Pflanzenteile oder sich auf den lebenden Pflanzenteilen befindende Exkrete von an Pflanzen saugenden Insekten aufnehmen, durch Kombination mit eigenen spezifischen Stoffen umwandeln, einlagern, dehydratisieren und in den Waben des Bienenstocks speichern und reifen lassen. Honig besteht im Wesentlichen aus verschiedenen Zuckerarten, insbesondere aus Fructose und Glucose, sowie aus organischen Säuren, Enzymen und beim Nektarsammeln aufgenommenen festen Partikeln. Die Farbe des Honigs reicht von nahezu farblos bis dunkelbraun. Er kann von flüssiger, dickflüssiger oder teilweise bis durchgehend kristalliner Beschaffenheit sein. Die Unterschiede in Geschmack und Aroma werden von der jeweiligen botanischen Herkunft bestimmt.

Dies besagt zum einen was Honig ist und bestimmt gleichzeitig auch schon was nicht mehr als Honig deklariert werden darf.

Dies wird aber an späterer Stelle in der Honigverordnung auch noch einmal aufgeführt.

Allgemeine Anforderungen

Honig dürfen keine anderen Stoffe als Honig zugefügt werden.

Honig muss, soweit möglich, frei von organischen und anorganischen honigfremden Stoffen sein. Honig dürfen jedoch weder Pollen noch andere honigeigene Stoffe entzogen werden, soweit dies beim Entfernenvon anorganischen oder organischen honigfremden Stoffen nicht unvermeidbar ist. Abweichend davon dürfen gefiltertem Honig Pollen entzogen worden sein.

Honig darf keinen künstlich veränderten Säuregrad aufweisen. Honig darf mit Ausnahme von Backhonig keinen fremden Geschmack oder Geruch aufweisen, nicht in Gärung übergegangen oder gegoren sein oder so stark erhitzt worden sein, dass die Enzyme erheblich oder vollständig inaktiviert wurden.

Soweit so einfach. Eigentlich ist klar und deutlich formuliert was Honig ist bzw. nicht ist und welche Verarbeitungsschritte geschehen oder nicht geschehen dürfen.

Wieso fällt Honig dann dennoch immer wieder durch Negativschlagzeilen auf?

Die Antwort ist denkbar einfach. Der Honighandel ist ein milliardenschwerer Markt. Jährlich werden allein in der EU 250.000 Tonnen produziert und zusätzlich 200.000 Tonnen importiert.

Während der Exportpreis für Honig 2016 im Schnitt bei 5,69Euro/kg lag, lag der Importpreis lediglich bei 2,23Euro/kg und sank bis 2024 noch einmal deutlich auf unter 2 Euro/kg, auf bis zu 1,20Euro/kg für chinesischen Honig.

Dies verlockt natürlich viele Händler ihren Honig mit Billigimporten zu mischen. Dies kann man dann, wenn der Händler ordentlich deklariert, leicht auf dem Etikett erkennen, denn hier findet sich dann die Angabe „Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern“.

Dies ist für die einheimischen Imker natürlich sehr unschön, denn bei diesen Preisen kann ein heimischer Imker, der einen Qualitätshonig produziert, schlicht nicht mehr mithalten. Während diese Praxis also zunächst einmal wenigstens noch legal ist, sind die Auswirkungen für den heimischen Honigmarkt natürlich dennoch katastrophal.

Wie problematisch dies für heimische Imker werden kann, kann man der folgenden Reportage entnehmen.

Doch bleiben wir direkt beim Stichwort legal. Denn was die Reportage auch thematisiert, ist, dass billig importierter Honig nicht nur deshalb so billig ist, weil die Arbeitslöhne in den Herkunftsländern deutlich niedriger sind, sondern weil der Honig entweder mit billigen Ersatzstoffen, wie Glucose- oder Fruktosesirup gestreckt oder gar vollständig durch solche Produkte ersetzt wird. Die oftmals ahnungslosen Verbraucher merken dies in der Regel nicht, da ihnen schlicht das nötige Fachwissen dazu fehlt.

Hier kämen dann eigentlich die Lebensmittelüberwachungsämter wieder ins Spiel, deren Aufgabe es wäre solche Machenschaften aufzudecken. Doch wie bereits festgestellt, sind diese chronisch unterbesetzt und daher nur selten in der Lage solche Problematiken aufzudecken.

In unserem Shop finden Sie reinen unverfälschten Honig, der ausschließlich von befreundeten Imkern aus Europa stammt:

So verwundert es auch hier nicht, dass Honig immer wieder Schlagzeilen macht. Dies sorgte in 2014 dafür, dass die EU Ihre seit 2001 bestehende Honigrichtlinie anpassen musste.Dies brachte aber offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg, denn verschiedene Medien berichteten übereinstimmend, dass das Labor der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) den Jahren 2021/22 im Auftrag der EU-Kommmision 320 Honigproben analysieren lies, von denen 46% als verdächtig eingestuft wurden, mit anderen Worten, gestreckt waren.

Das Thema wurde unter anderem von der Verbraucherzentrale Niedersachen, der Süddeutschen Zeitung und dem österreichischen Imkerbund aufgegriffen.

Dies hatte eine weitere Regelverschärfung in 2023 zur Folge. So ist muss in Zukunft zwingend das Herkunftsland des Honigs angegeben werden und bei gemischten Honigen auch, welcher Prozentanteil aus welchem Land stammt.

Da diese Regelung eine Übergangsfrist hat, müssen die EU-Staaten diese erst bis Ende 2025 in nationales Recht umgesetzt haben. In Kraft tritt diese dann erst am 14. Juni 2026.

In der Zwischenzeit bleiben die Verbraucher natürlich weiterhin im Unklaren welchen Honig sie im Supermarkt kaufen und ob es sich dabei überhaupt um Honig handelt.

Auch muss man dazu sagen, dass eine Herkunftsangabe in keinerlei Weise vor Verfälschungen schützt und somit stammen die neuesten Schlagzeilen diesbezüglich aus 2024.

Auf diese wollen wir an dieser Stelle einmal genauer eingehen.

Der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund und der Europäische Berufsimkerbund sind hingegangen und haben Honigproben aus deutschen Supermärkten mit einer, für Honig bisher nicht gebräuchlichen DNA-Analyse untersuchen lassen, die im kriminologischen Umfeld seit Jahren Anwendung findet. Die Untersuchung wurde im estnischen Labor Celvia vorgenommen.

Das Ergebnis war zwar erwartbar, aber dennoch schockierend und ergab, das etwas 80 % der untersuchten Honigproben gefälscht waren.

Begleitet wurden die Imker vom ZDF-Fernsehteam von „Frontal“. Die Reportage dazu finden Sie in nachfolgendem Video.

Nun gibt es leider sehr viele Möglichkeiten, um Honig zu verfälschen bzw. in minderer Qualität anzubieten, um den Gewinn zu erhöhen.

Dies sind die häufigsten Methoden:

1. Das Ernten von unreifem Honig.

Bevor der Honig dem Bienenstock entnommen werden kann, muss dieser einen Prozess durchlaufen haben. Denn der Honig kommt nicht als fertiges Produkt im Bienenstock an, sondern wird in Form von Nektar von den Bienen gesammelt, welcher dann von den Bienen mit Enzymen versetzt und getrocknet wird, denn ein niedriger Wasser- und ein gleichzeitig hoher Zuckergehalt dienen der Konservierung.

Wird der Honig dem Bienenstock zu früh entnommen, um den Ertrag zu erhöhen, enthält dieser natürlich einen zu hohen Wassergehalt, der den Honig anfällig für eine Gärung macht.

Das Honig nur 20% Wasser enthalten darf regelt die Honigverordnung. Die einzigen 2 Ausnahmen bilden Heidehonig mit 23% und Backhonig mit 25%.

2. Eine andere Methode wäre das Zufüttern der Bienen mit Zucker während der Tracht. Diese Methode wird deshalb gewählt, weil sie natürlich schwer nachzuweisen ist, da die Bienen den Zuckersirup genau wie Nektar eintragen, sich Nektar und Zuckersirup vermischen und dieses Gemisch ebenfalls von den Bienen mit Enzymen versetzt und getrocknet wird.

3. Eine dritte und die wohl aktuell gängigste Methode ist das Versetzten von Honig mit Fructose- oder Glucosesirup.

Diese werden in der Regel aus Weizen, Kartoffeln oder Mais gewonnen und werden mit den gängigen Analysemethoden normalerweise nicht entdeckt, da Honig auch zu großen Anteilen aus Glucose bzw. Fructose besteht.

Hier setzt nun die DNA-Analyse an, denn sie analysiert sämtliche Bestandteile des Honigs, inklusive der verschiedenen Pollenarten, aber auch Bakterien oder Viren die im Bienenstock zu finden sind.

Hieran kann man dann schnell erkennen, ob es sich überhaupt um Honig, oder zum Beispiel nur um Sirup handelt, oder ob die Zusammensetzung des Pollenprofils dem entspricht, was man von Honig erwarten würde.

Wenn zum Beispiel das Pollenprofil sehr homogen ist und zum Beispiel Weizenpollen enthält, ist dieser sicher gestreckt, da Bienen Getreide nicht anfliegen, der Pollen aber wohl in aus Weizen gewonnenem Glucosesirup enthalten ist.

Ähnliche Untersuchungen wurden nach Bekanntwerden der Ergebnisse aus Deutschland auch in Österreich und der Schweiz vorgenommen und kamen zu einem vergleichbaren Ergebnis, nämlich dass die untersuchten Honige wohl hauptsächlich mit billigen Fructosesirupen gestreckt wurden, wie Sie den nachfolgenden beiden Videos entnehmen können.

Für die Europäischen Imker allerdings ist es nicht nur unschön, sondern eine reine Katastrophe, denn es geht hier schlichtweg um deren Existenz. Wie soll ein Imker konkurrenzfähig sein, wenn man im Supermarkt Billig-“Honig“ für 2 Euro das Glas erhält.

Das es sich hierbei nur um ein gefälschtes Produkt handeln kann, muss jedem einleuchten.

An der Spitze der gefälschten Lebensmittel steht in der EU aber nicht Honig sondern Olivenöl.

Olivenöl - Lebenmittelfälschungen und mafiöse Geschäftsmodelle

Genau wie Honig hat Olivenöl eine distinkte Geschichte der Verfälschungen und genau wie bei Honig ist es leider relativ einfach diese vorzunehmen. Im Fall von Olivenöl werden hierzu in der Regel andere billige Öle, zum Beispiel Raps oder Sonnenblumenöl genutzt. Diese sind wenigstens nicht verbrauchergefährdend. Olivenöl wird aber auch mit eigentlich nicht verzehrfähigem Lampantöl, was nichts anderes als Lampenöl heißt, also in der Vergangenheit gerade noch gut genug war, um als Brennstoff zu dienen. Doch hier stehen wir gerade am Beginn einer Reihe von variablen Verfälschungen.Einer der größten und schwerwiegendsten Fälle stammt aus den 80er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Spanien 38 Unternehmen vor Gericht gestellt, weil sie 750.000 Liter für den industriellen Gebrauch bestimmtes vergälltes Rapsöl importiert, dieses Olivenöl beigemischt und anschließend als Lebensmittel verkauft hatten. Da die Vergällung mit Anilin erfolgte, welches hochtoxisch ist, waren die Folgen leider auch entsprechend dramatisch.

Zu Beginn des Prozesses waren bereits 700 von mehr als 20.000 Personen, die erhebliche Vergiftungen erlitten, bereits verstorben. Viele der Betroffenen litten an Krämpfen, Atembeschwerden und waren später an Krücken und Rollstühle gefesselt.

Zwar wurde der Verbraucherschutz im Zuge des Skandals erhöht, die gerichtlichen Strafen fielen aber verhältnismäßig mild aus.

Olivenhain in Kroation

Leider war dies nur ein Vorfall von vielen, die in den nächsten Jahren folgen sollten, wenngleich auch nicht alle dermaßen dramatisch endeten.

2011 wurde in Italien ein Fall bekannt, bei welchem die erheblichen Preisunterschiede der unterschiedlichen Herkunftsländer von Olivenöl ausgenutzt wurde.

Das mit Abstand teuerste Olivenöl stammt aus Italien. Es kostet teilweise das 10-20fache der Preises von Olivenölen aus beispielsweise Spanien oder Tunesien. Dies weckt natürlich Begehrlichkeiten und so werden jährlich große Mengen an Olivenöl aus diesen Ländern nach Italien importiert und als italienisches Olivenöl in die ganze EU exportiert. Mutmaßlich sind wie bei Honig etwa 80% der gesamten Produktion davon betroffenen.

Doch damit nicht genug, denn dieses Öl weißt oft auch erhebliche Mängel in Form von Schimmelbelastungen auf. Etwa 50% der in 2011 in Italien untersuchten Olivenöle waren einfach schimmelig. Dies ist zwar nicht zwangsläufig verbrauchergefährdend, aber es gibt Schimmelarten die sogenannte Aflatoxine, also Schimmelpilzgifte, ausbilden, welche hochtoxisch und krebserregend sind.

Während die Verschleierung der Herkunftsangabe für den Verbraucher, außer dem monetärem Nachteil, nicht zwangsläufig schlecht sein muss, denn die Qualität des Olivenöls kann theoretisch trotzdem gut sein, war dies beim nächsten Beispiel leider nicht mehr gegeben.

So wurden 2019 eine Mischung 150.000 Litern Sonnenblumen-bzw. Sojaöl beschlagnahmt, welche mit Chlorophyll und Beta-Carotin gemischt waren.

Die 24 in Italien und Deutschland Festgenommenen hatten diese Mischung als Extra Vergine Olivenöl, also Olivenöl der höchsten Qualität, welches kaltgepresst sein, einen einwandfreien Geruch und Geschmack und niedrigen Säuregehalt aufweisen und natürlich unverfälscht sein muss, an Restaurants und Läden in Deutschland und Italien verkauft.

Mit gutem Olivenöl hatte dies dann leider gar nichts mehr zu tun.

Doch auch dies ist leider kein Einzellfall und so wurden in 2024 wieder 42.000kg gefälschtes „Olivenöl“ in Süditalien sichergestellt. Auch hier entdeckten die Behörden große Mengen an Ölen und Chlorophyll.

Man könnte diese Liste wahrscheinlich endlos fortführen.

Trotz der bestehenden Maßnahmen seitens der Behörde, scheinen die Probleme also nicht weniger zu werden, wie das nachfolgene Video noch einmal gut zusammenfast.

Wie also kann man der Situation gerecht werden?

Maßnahmen gegen Lebensmittelfälschungen und Lebensmittelbetrug

Den wahrscheinlich simpelste Hebel hat man als Verbraucher selbst in der Hand, indem man hochwertige Lebensmittel vom Händler des Vertrauens kauft, die dann eben auch Ihren Preis haben.Ein Glas Honig oder eine Flasche Olivenöl für 2-3 Euro können schlichtweg keine gute Qualität aufweisen.

Wenn man die Möglichkeit hat direkt bei Erzeuger zu kaufen, ist dies natürlich oft am besten. Ansonsten macht es Sinn Händler zu wählen, die transparent mit ihrer Produktherkunft umgehen und dies dem Kunden auch kommunizieren.

Ein seriöser Händler kennt natürlich seine Einkaufsquellen, vor allem wenn diese über Jahre oder Jahrzehnte zusammenarbeiten und fertigt natürlich trotzdem auch Analysen an, um den Qualitätsstatus der Produkte jederzeit nachvollziehen zu können.

Wie bereits oben beschrieben sollten dabei die neuesten Analysemethoden, im Fall von Honig die DNA Analyse, zum Einsatz kommen.

Im Falle von Olivenöl wurde vor einigen Jahren ein Schnelltest vom Nordbayerischen NMR-Zentrum an der Uni Bayreuth entwickelt.

NMR steht in diesem Fall für „nuclear magnetic resonance“ also Kernspinresonanzspektroskopie.

Entstanden ist dieser Test in Zusammenarbeit von Prof. Dr. Stephan Schwarzinger an der Uni Bayreuth, der Uni Athen, dem Analytiklabor ALNuMed GmbH, mittlerweile Teil der FoodQS GmbH und weiteren Akteuren aus der Olivenöl-Branche.

Die Grundlage dieses Tests bilden über 1.000 Olivenöl-Proben, mit denen zukünftige Proben abgeglichen werden können.

Die NMR Spektroskopie erlaubt es weiterhin innerhalb kürzester Zeit ein großes Spektrum an diversen Inhaltsstoffen und Konzentrationen zu analysieren und auszuwerten, um deren Herkunft, Echtheitsgrad bzw. Verfälschungen und Inhaltsstoffe zu analysieren und nachzuweisen.

Verfälschungen können also zeitnah aufgedeckt werden. Nun müssen die Lebensmittelhändler diesen Test nur noch regelmäßig durchführen lassen.

Auch für Honig ist dieser Test bereits seit 2015 im Einsatz.

Die Behörden bleiben in der Zwischenzeit natürlich nicht untätig. Seit 2011 wird jährlich die sogenannte Operation Opson durchgeführt. Diese wird von Europol und Interpol koordiniert und umfasst eine große Anzahl von Ländern innerhalb und außerhalb der EU.

Bei der letzten Operation Opson im Jahr 2024 wurden insgesamt 22.000 Tonnen Lebensmittel beschlagnahmt, darunter auch die bereits oben beschriebenen 42 Tonnen angeblichen Olivenöls.

Insgesamt wurden fast 6.000 Kontrollen vorgenommen, wobei 11 kriminelle Netzwerke zerschlagen, 104 Personen festgenommnen und gegen 184 Personen Haftbefehl erlassen wurde.

Bleibt also zu hoffen, dass solche Aktionen in Zukunft weiterhin erfolgreich verlaufen, um Lebensmittelbetrug in großem Stil aufzudecken und dass sich auch die Verbraucher mehr und mehr Ihrer Verantwortung bewusst werden.